2025-03-05 15:32:00

英会話オレコ体験会

![]() 20250308GeT体験会チラシ.pdf (0.84MB)

20250308GeT体験会チラシ.pdf (0.84MB)

2025-03-05 12:45:00

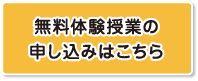

お友達紹介キャンペーン

2025-02-26 20:02:00

春期講習2025

![]() 春期講習のご案内 中学部小学部 2025.pdf (0.33MB)

春期講習のご案内 中学部小学部 2025.pdf (0.33MB)

2025-02-26 19:51:00

アトムズ通信202503

![]() 2025.3.pdf (0.36MB)

2025.3.pdf (0.36MB)

2025-02-26 18:16:00

202503保護者面談

![]() 3月面談希望表2025.pdf (0.09MB)

3月面談希望表2025.pdf (0.09MB)