中3進路面談

![]() 2025中3進路面談.pdf (0.09MB)

2025中3進路面談.pdf (0.09MB)

小学部 保護者面談

![]() 9月面談希望表2025.pdf (0.09MB)

9月面談希望表2025.pdf (0.09MB)

アトムズ通信202509

![]() 2025.9.pdf (0.45MB)

2025.9.pdf (0.45MB)

サマースタディーキャンプ2025⑤

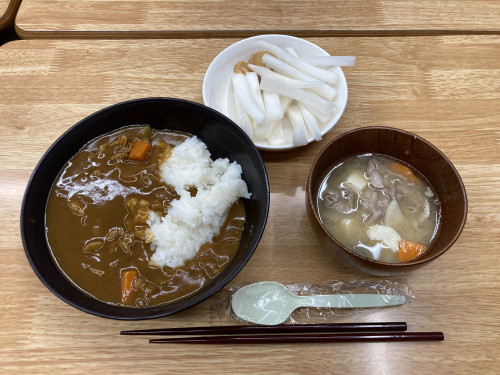

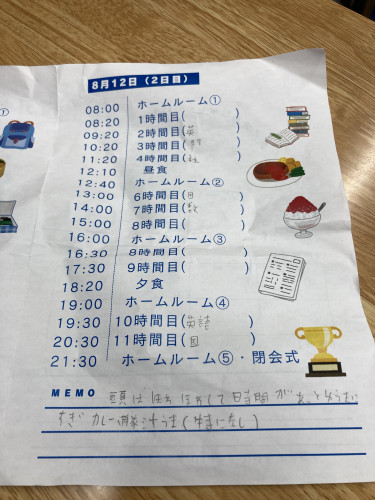

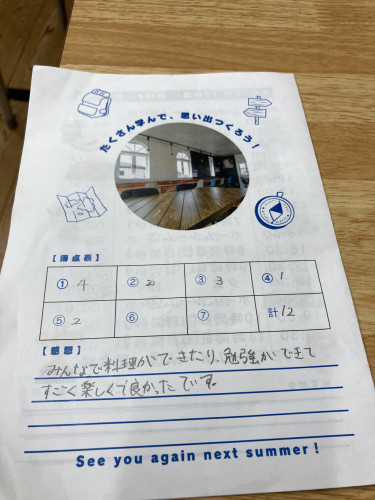

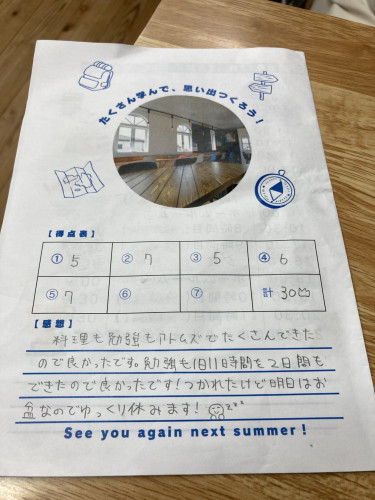

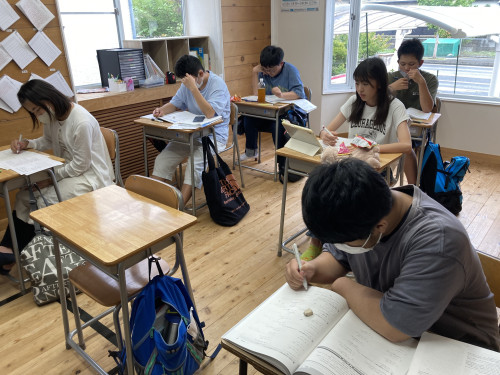

2日間のスタディーキャンプ、参加生の皆さん、お疲れ様でした!

夕飯の「カレーライス&豚汁&大根スティック」おいしく作りました。それぞれの役割分担して、声をかけあいながら料理する姿を見て頼もしく感じました!

量が多すぎて私は満腹です…

最後のホームルームでは達成感のある表情を見ることが出来て嬉しく思います。開催して良かった!と改めて感じました。

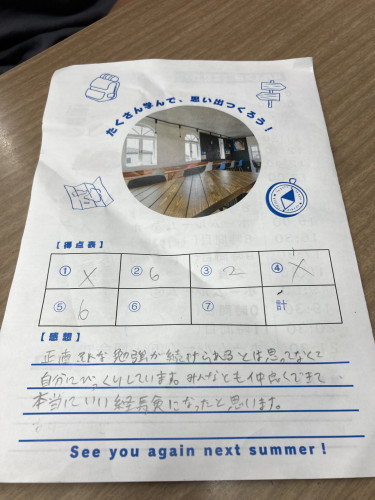

ここ数年、「忍耐」という言葉を聞くことが少なくなってきました。私は勉強において一番必要な力こそ、この「耐え忍ぶ力」だと考えています。

勉強が好きな生徒はほとんどいません。99%の生徒はやりたくないはずです。でも学生は勉強と向き合っていかなければいけません。

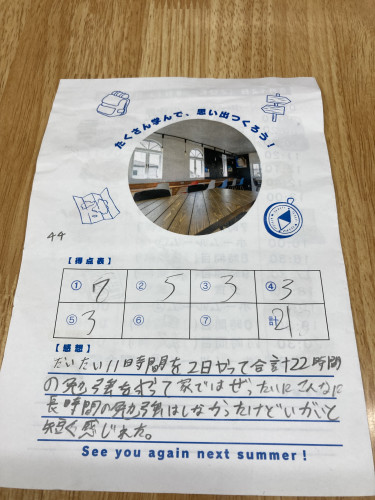

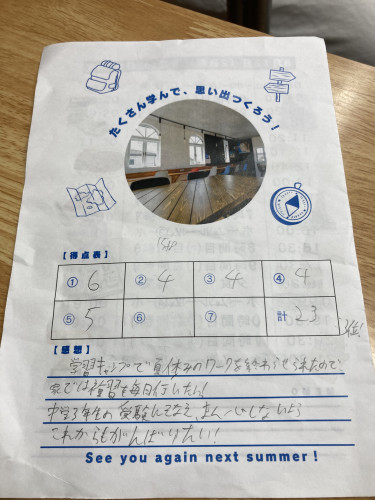

スタディーキャンプの1番の成果は、「自分は1日14時間、塾で勉強したきた!」と自信が持てるようになることです。そう思えるようになれば、1日3時間の勉強なんてまったく苦になりません。むしろ今まで以上に集中して勉強に取り組めるようになります。

今回のスタディーキャンプに参加した生徒の皆さんの成長を見て、きっと周りの生徒たちにも良い影響を与えてくれるでしょう!

アトムズに通うことで、主体的に学ぶことができる生徒が1人でも多く増えるようアトムズ職員一同、引き続き精進していきます!

最後に想いの部分をちょっとだけ…

私たち塾人は、年々変化する時代にあわせて、入試情報をアップデートし、指導方法を進化させながら日頃の学習支援、新コンテンツの導入、進路サポートに努めています。この点においてアトムズは全国でも自慢できる学習施設だという自信があります。速読はじめ、英会話オレコゲット、プログラミングなど多数の能力開発コンテンツ、複数のICT教材、質の高い映像授業、吉備学習システム、東大NET、ストラーダ(早稲田大学生らによる学習支援団体)など、全国から選りすぐりの学習コンテンツを導入しています。生徒数が多いわけでもなく、教室をたくさん展開しておるわけではありませんが、有難いことに全国版の学習塾雑誌に取り上げて頂いたり、様々な地域から学習塾経営者の方が見学に来て頂くこともあります。そして、ここアトムズには志ある生徒たちが集まり、育っています。さらにその輪がどんどんと広がり、将来楽しみな生徒たちばかりです!

広告宣伝もしておらず学習塾の認知度はありませんが、9割以上が口コミ、ご紹介による入会者です。アトムズの理念に賛同してくださっている保護者の皆様がいるからこそ、アトムズの運営が成り立っています。夏休みになると、帰省のタイミングにあわせて静岡や大阪から生徒が通ってくれます。今回の夏休みも静岡から参加してくれました。会うたびに成長を感じるのでとても嬉しいです!

改めてアトムズの理念、取り組みにご理解・ご協力頂いている保護者の皆様に感謝申し上げます。

引き続き、よろしくお願いいたします!