サマースタディーキャンプ2025③

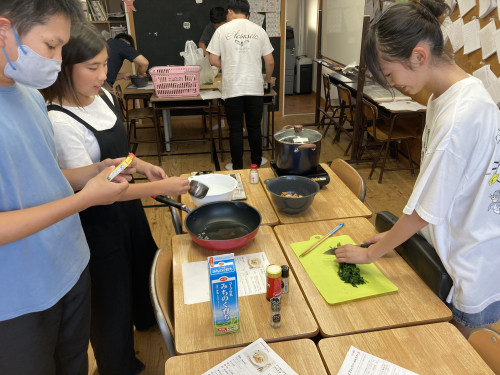

9時間目は家庭科!

スタディーキャンプは勉強だけでなく、調理実習もあります。

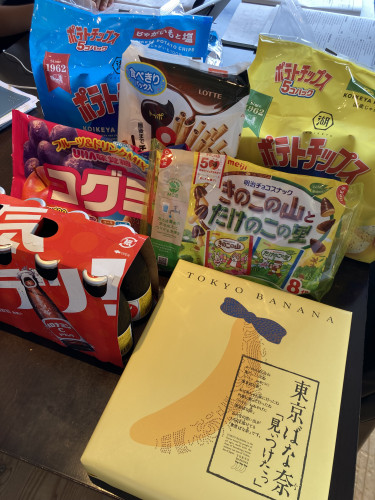

味の素さんの「勝ち飯」から夕飯メニューを生徒全員の多数決で決めました。

その結果…「ソーセージとほうれん草のクリームパスタ」に決定!

副菜として「じゃがいもとブロッコリーのみそチーズ焼き」と「トマトのバジルマリネ」と「きゅうりの漬物」

学年でグループに分かれて調理スタート。

さてさてどんなお味になるのでしょうか…

とてもおいしい夕飯を食べることができました!!

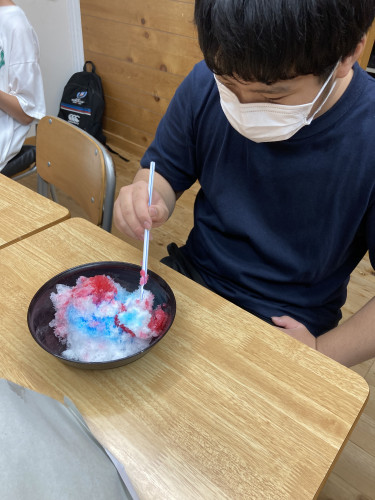

夕食を終えて、デザートのかき氷を食べて、いざ10時間目、11時間目に突入!

気が付けば、本日のカリキュラムが終了です。

あっという間の1日目でした。今回のスタディーキャンプはお泊りではなく、夜は自宅に戻ります。

明日、朝8時から2日目のカリキュラムが再開します!

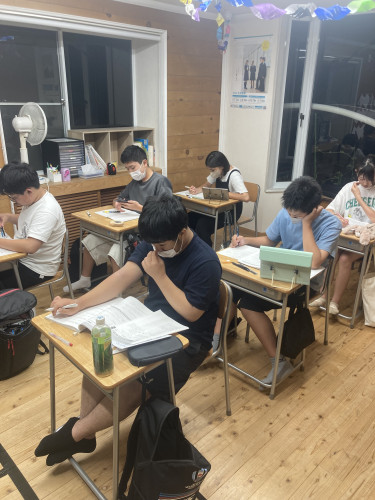

本気で勉強に取り組む姿は本当にかっこいい!明日も全力で勉強に取り組もう!!

サマースタディーキャンプ2025②

サマースタディーキャンプ2025①

スタディーキャンプがいよいよ始まりました!

1日11時間の勉強合宿です。「勉強をがんばりたい!」という想いを抱いた中学生が参加してくれました。

ちょうどいま、甲子園では高校球児が熱戦を繰り広げています。もう20年以上前の話になりますが…私も甲子園を目指して本気で野球と向き合っていました。何度も何度も悔しい想いをしてきました。何かに本気で取り組むことは選手だけでなく、見る側にも感動を与えてくれます。勉強も同じです。勉強に本気で取り組んだことはありますか?自信をもってYESと答えられる人は多くないと思います。本気で取り組むことで、家族、学校の先生、関わる人たちが必ず応援してくれます。

朝のホームルームでは、今回のスタディーキャンプの心得を3つ伝えました。

①全力で取り組むこと

②ネガティブな発言をしないこと

③お互いを称え合うこと

点数の良し悪しは関係ありません、一番大事なことは「自分から勉強に向き合うこと」です。アトムズではそんな生徒たちをたくさん育て、応援していきます!

そのためにも、このスタディーキャンプ2日間を通して、生徒たちの心に届くようなメッセージをたくさん伝えていきます!

令和7年度 夏の学力テスト

![]() 2025学力テスト.pdf (0.14MB)

2025学力テスト.pdf (0.14MB)

アトムズ通信202508

![]() 2025.8.pdf (0.42MB)

2025.8.pdf (0.42MB)